最近ブログを始めたけど、リード文て必要なの?本文の方が重要なんじゃないの?

効果的なリード文の書き方を教えてほしい。テンプレートとかないかな?

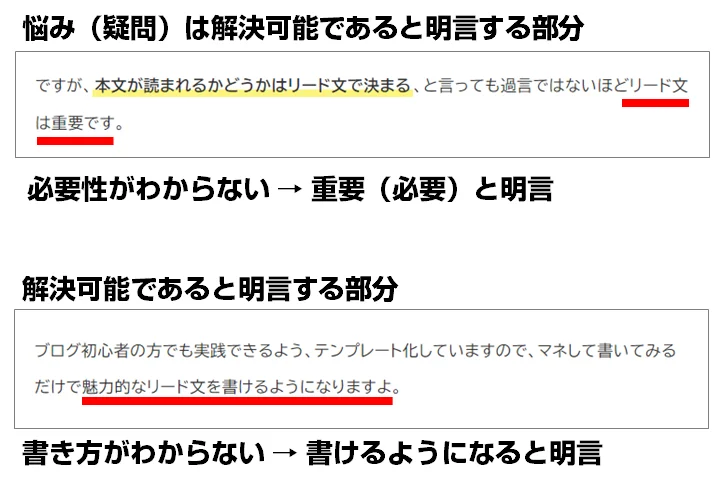

ブログのリード文に関するよくある質問は、必要性がわからないというものと、書き方がわからない、というものが多いです。

実は私も7年前にブログを始めた当初はリード文(導入文)を書いていませんでした。書く必要性を感じていなかったためです。

ですが、本文が読まれるかどうかはリード文で決まる、と言っても過言ではないほどリード文は重要です。

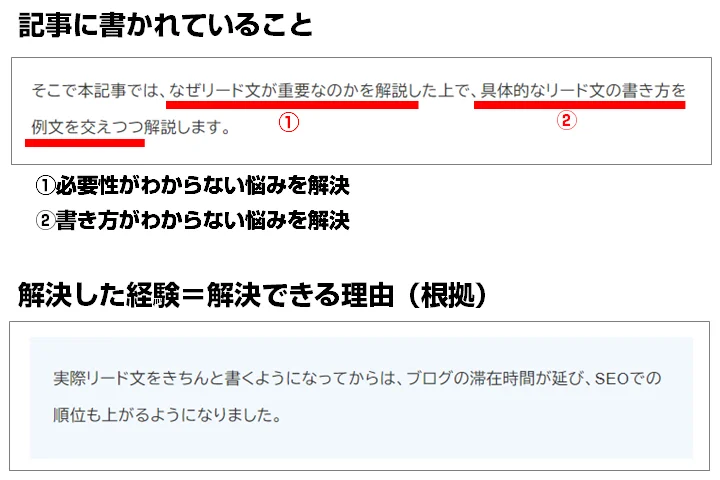

そこで本記事では、なぜリード文が重要なのかを解説した上で、具体的なリード文の書き方を例文を交えつつ解説します。

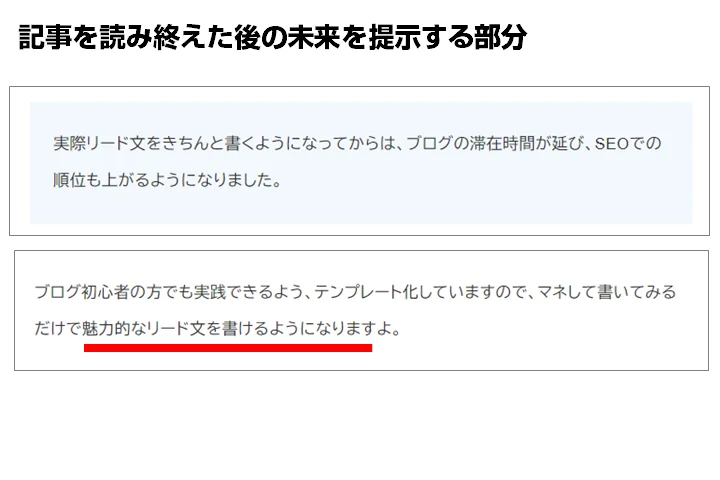

実際、リード文をきちんと書くようになってからは、ブログの滞在時間が延び、SEOでの順位も上がるようになりました。

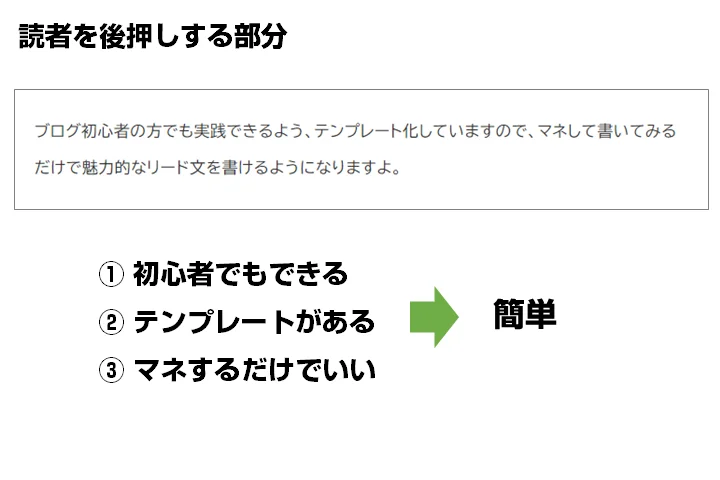

ブログ初心者の方でも実践できるよう、テンプレート化していますので、マネして書いてみるだけで魅力的なリード文を書けるようになりますよ。

- リード文とは(役割・必要性・効果)

- リード文のテンプレート・例文

- リード文を書く時のコツ

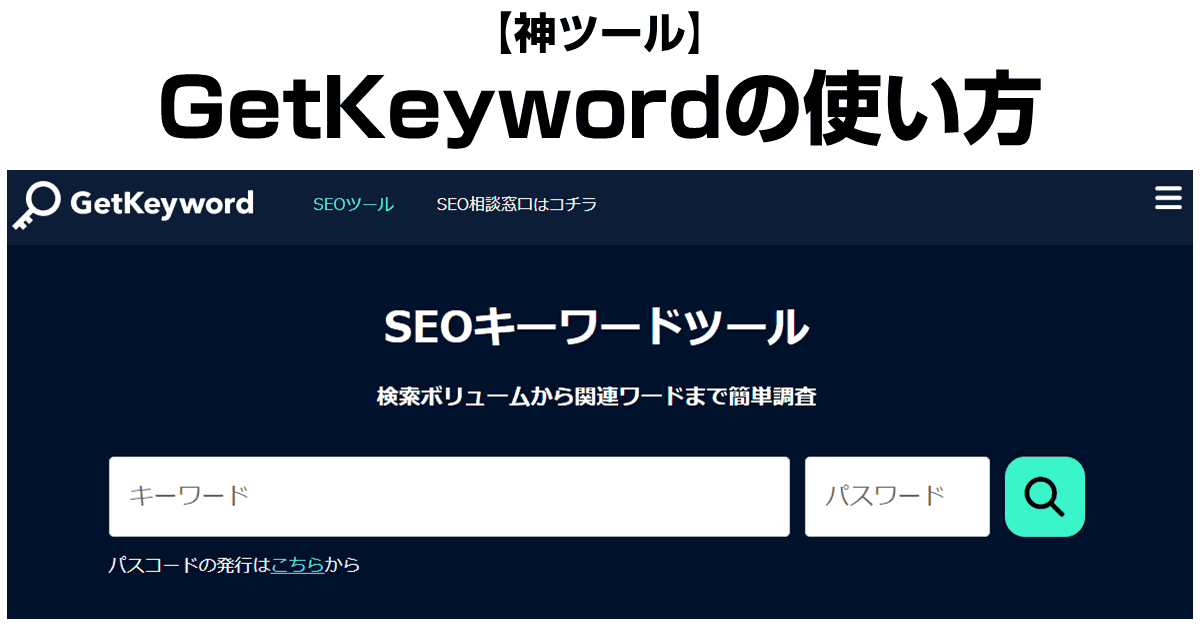

そもそもリード文(書き出し)とは

リード文とは、目次や最初のh2見出しの前に書かれている書き出し・冒頭文・導入文のことです。リードとは誘導を意味します。

ファーストビュー(スクロールせずに見れる部分)に表示されることが多いため、読者が最初に目にする文章、ということになります。

ということは、リード文の役割は本文を読みたいと思わせること、です。

検索ユーザーは、「このページに求めている答えがあるかな?」と期待をもってアクセスしてきます。

ただの「検索ユーザー」を記事の「読者」に変えるには、「ここに求めていた答えがあります」ということを示せればOKということになります。

- 直帰を防ぐことができる

- 滞在時間が長くなる

- 関連記事も読まれる可能性が高くなる

- 商品を購入する可能性が高くなる

- このような「行動を起こさせる記事」は解決力が高いと評価される

- すると検索エンジンでの順位が上がり、さらにアクセスが増える

といった感じでリード文の書き方一つで成果やアクセス数が変わってくると言っても過言でないくらい重要な文章がブログのリード文です。

ブログ記事のリード文の書き方テンプレート【例文で解説】

ブログのリード文(書き出し)の役割や重要性・効果はご理解いただけましたか?

次に具体的な書き方を、本記事のリード文を例文として解説します。

- 読者の悩みを明確にする

- その悩みは解決可能であると明言

- 記事に書かれていること・解決できる理由を示す

- 記事を読み終えた後の未来を提示

- 本文へ向けて背中を押す

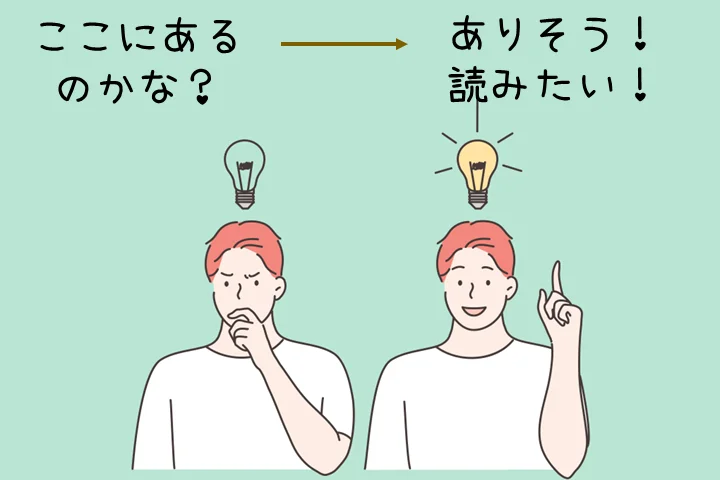

① 読者の悩みを明確にする

まず、読者の悩みを代弁し、具体的に書きましょう。

読者は自分の悩みが言語化されることで、「この記事、まさに自分が探していたことだ!」と自分事化されます。

- 難しい表現を避け、簡単に書く

- アイキャッチと合わせてイメージしやすくする

- 吹き出しを使って短文で読めるようにするのも効果的

ポイントは、短時間で理解できるようにすること、です。

というのも、特に検索ユーザーは、検索エンジン上で複数の記事が並んでいるのを目にしており、その中から読む記事を選びます。

このため、短時間で自分の悩みを解決できる記事を見つけたいわけです。

ですので、読者の悩みを代弁するときは、なるべくパパっと理解できる文章量で書きあげるのがコツです。

また、必ずしも必要ではありませんが、悩みに対して「自分もそうだった」と言った形で共感を示せば親近感がわき、読者との距離をつめれます。

② その悩みは解決可能であると明言

次に、読者の悩みを解決できることを宣言します。

- 悩みを解決する方法・商品やサービスを書く

- 疑問に対する答えを書く

といったことの「結論だけ」を先に書いてしまいます。

冒頭で疑問や解決策がわかってしまったらその場で離脱されない?

ミネヤ リョウジ

ミネヤ リョウジ結論だけを書くと、その理由や方法・メリットなど、詳細を知りたくなるので本文が読まれますよ。

冒頭で「ここに解決策があるかも」と「予感」だけだった読者は、解決策が示されることで「確信」に変わり、記事を読む確率が高まります。

③ 記事に書かれていること・解決できる理由を示す

ここまでだと、読まれる確率が多少上がっただけで、確実ではないのでたたみかけましょう。

読者の悩みが解決できると宣言したら、その根拠になることを伝えます。

- 記事に書かれた内容・記事を読んで得られること

-

この内容を知れば確かに悩みが解決しそう・疑問が解消しそうと思えるようなものが見つかると読者はその情報に向かって読み進めてくれます。

- 解決できる理由

-

読者の悩みが解決できると豪語するだけの根拠を示します。例えば、以下のようなものです。

- 経験者は語る(自分も過去に同じ経験をしたが解決できた)

- 自分はベテランであると示す(長年使っている・取り組んでいる)

- 十分な実績を示す

- 権威を示す(資格を持っている・受賞歴があるなど)

この部分は、読者から信頼を獲得するのが目的です。

ここで得られた信頼が高ければ高いほど、「この人が言うなら間違いないだろう」と感じ、記事の中で商品を案内した際にも購入される可能性が高まります。

ブログ記事にしている以上は、読者の悩みを解決できると自分でも思っているはずです。その理由を素直に伝える感じで構いません。

④ 記事を読み終えた後の未来を提示

ここまでで、記事を読む事自体は決意させることができているはずですが、できれば最後まで記事を読んでもらいたいものですよね。

最後まで記事を読んでもらうためには、読者の「記事を読むモチベーション」を上げるのが効果的です。

- 読了後に、読者が手に入れたかった未来が手に入ることをイメージさせる

- 記事を読むメリットを伝える

- 記事を読むベネフィット(得をすること)を伝える

上記を伝え、アクセス時点では「読もうかどうか迷っている」状態だったのから、「早く続きが読みたい」と思ってもらえるようにしましょう。

⑤ 本文へ向けて背中を押す

仕上げです。

「ここに解決策があることはわかったけど、また今度読もう」

と思われたらもったいないですよね。案外、「そのうち客」は多いものです。

- 記事を読むのに時間がかかる

- 解決に至るまでの手順が多い

- 解決させる難易度が高い

- 実施するのに条件がある

読者は上記のような「懸念」を抱きがち。これを払拭すれば、「今すぐ客」に変わってくれます。

いや待てよ、と立ち止まろうとした読者の背中を押して本文にリードしてあげましょう。

- 簡単であることを伝える (例:誰でもできる・作業手順・テンプレート)

- 短時間でできることを伝える(例:5分で読める・10分でできる)

- 潜在ニーズを刺激する

最後の「潜在ニーズを刺激する」は、検索意図を調査した時に見つけた読者が本当にしたかったこと、です。

例えば格安SIMに乗り換える方法を解説する記事なら、読者は格安SIMに乗り換えること自体が目的なのではなく、節約することが目的なので、格安SIMに乗り換えて毎月2000円節約しよう、と言ったことを書きます。

以上が、ブログのリード文の基本的なテンプレートです。

ミネヤ リョウジ

ミネヤ リョウジ実はこのテンプレート、「新PASONAの法則」というセールスライティングのテクニックとそっくりなんです。実績のある手法ですので、是非マスターしてみてくださいね。

魅力的なブログリード文の書き方5つのコツ

ブログのリード文のテンプレートはあくまで「基本の流れ」のようなもの。

ここからは応用編で、こういう要素を盛り込むと、場合によってはぐっと良くなりますよ、というコツを5つ紹介します。

- 絞り込み要素を含めて心をつかむ

- 実績がなければ経験をアピール

- やらないと損をすると少し煽る

- ショートカット(記事内リンク)を設置する

- 訪問時に使ったキーワードが目に入るようにする

無理に使うのではなく、記事の内容やリード文の展開に合わせて使用してください。

絞り込み要素を含めて心をつかむ

リード文を書く際は、「みんな」に向かって書くよりも、「あなた」に向かって書くことを意識しましょう。

選定したキーワードの検索意図をおおよそ特定できるような記事だと特に効果的です。

記事に到達した時点で、読者の知識段階・緊急度はまちまちです。

「みんな」に向けて書いてしまうと、誰にも刺さらないリード文に陥りがち。それならいっそ100人中1人にだけでいいので確実に刺さるリード文を書きましょう。

たった1人は少なすぎない?と思うかもしれませんが、転換率1%ですので悪い数字ではありませんし、しっかり絞り込むと結果的に一番多く刺さる感じに仕上がるものです。

絞り込み方としては、読者の属性(年齢・性別・経験・生活スタイル)や、限定(期間・条件)といったものがあります。

本記事のリード文でも「ブログ初心者の方でも実践できるよう・・」と経験で対象読者に絞り込みをかけています。

実績がなければ経験をアピール

読者の悩みを解決できる根拠にあたる部分に実績や経験を含めるのは非常に強力です。

心理効果に「ハロー効果」というものがあり、それが働くためです。

ハロー効果とは、見た目や際立った特徴に印象が引きずられる効果のことを言います。実績を訴求することで、そんな実績を持っている人が言うなら間違いない、と思い込んでくれるのです。

ですが、実績なんて特にない、という方も多いはず。

その場合、経験をアピールするといいです。

- 総量 : 年間〇〇時間利用している

- 継続 : 2010年から13年間愛用している

- 頻度 : 毎日〇〇をしている

- 購入 : 〇〇が好きすぎて10商品以上試してみた

ただし、「凄いのか、それ?」と思うようなものは無理にアピールしなくても構いません。

読者からの信頼を獲得する手段として行うことなので、単なる自慢でしかない・嘘っぽく見える・凄さがわからない、というものなら書かない方がいいでしょう。

やらないと損をすると少し煽る

人は「得をします」といわれるよりも、「損をします」と言われた方が行動に移しやすくなるという行動心理があります(プロスペクト理論といいます)。

リード文の中にも、「やらないと損をします」「やらない理由はない」といったフレーズを含めることで、損を回避したくなる心理が働きます。

具体例を見たほうがピンと来るかもしれませんので例文がこちら。

- 〇月〇日までの限定発売なので、購入予定だった方はお急ぎください

- 〇〇をしていないなんて、知らないうちに損をしているかもしれません

- たった〇〇だけで△△できるのでやらない手はありません

読者を見下したり傷つけたりしない範囲で、少~しだけ「煽る」イメージです。

煽りの文言を使う時は、「心底ほれ込んでおり絶対使ってほしい」とか、「今すぐやったほうが絶対あなたのためです」という筆者の心の裏返しになっているようにすると受け入れやすいです。売りつけようとか、老婆心が見えると逆効果になりかねないので注意しましょう。

ショートカット(記事内リンク)を設置する

例えば、読者に何かをする方法を伝えるような記事の場合、

- 効果やメリット、重要性の部分から知りたい人

- 方法だけさっさと知りたい人

が出てきますよね。

この場合、どちらを優先して記事構成をするか迷うのではないでしょうか。

そういう時は、記事構成自体は前提部分から始めるオーソドックスな構成を取り、リード文の中に「今すぐ方法を知りたい方はこちら」と記事内アンカーを設置することで本文の読みたい位置までショートカットしてもらいましょう。

繰り返しになりますが、リード文は本文に誘導するのが目的です。

読まれることを目的としていない文章ですので、読みたいものが明確な検索意図に対しては素直にそこに誘導してかまいません。

訪問時に使ったキーワードが目に入るようにする

読者に「この記事は自分に関係あるのか」を知らせる最も簡単な方法が検索キーワードが目に入るようにする、です。

読者の多くは検索エンジンから訪問します。

検索ユーザーは、自分が検索したクエリを訪問したサイト内でも探します。

検索語が目に入れば「この記事は自分に関係がある」と判断されやすくなります。

どちらかといえば、アイキャッチ画像に含めたほうが文字サイズが大きくパッと目に飛び込んでくるので、アイキャッチ画像内に検索キーワードを含めることも検討してみてください。

リード文の書き方についてよくある質問

ブログのリード文はどのくらいの文字数で書けばいい?

ざっくり300~500文字以内くらいを目安にしましょう。

本文に誘導するのに必要な内容を記載することが目的なので、文字数はあまり気にする必要はありません。

短く済ませても本文が読まれる可能性が高いと判断できれば短くし、ある程度読者に記事を読む必要性を伝える必要があれば長めになっても構いません。

リード文を書くタイミングはいつ?最初?最後?

ブログのリード文を書くタイミングは、特に決まりがあるわけではありませんが、「最初に書き、最後に一度書き直す」ことをおすすめします。

リード文はブログ記事全体の要約でもあるので、最初にリード文を書くと、本文の執筆中の脱線がなくなり、記事構成通りに仕上げやすくなります。

最後に書き直すのは、全文を書き上げたあとにリード文と本文の整合性が取れていることを確認するのと、執筆中により魅力的な表現が見つかったらそれを盛り込むためです。

公開までに2回も書くのは効率が悪いように思うかもしれません。

しかし、リード文の出来一つで記事が読まれるかどうか決まるのだとしたら、完璧だと思える状態で公開したいものです。

リード文では吹き出しを使うべき?

読者の悩みを代弁する部分では、短時間で「探していた記事はコレだ」と認識してもらえればどちらでも構いません。

当サイトで言うと、ほとんどの記事で吹き出しを使用しています。

比較的頭を使いながら読み進めてもらう記事が多いので、最初にあまり堅いイメージを持たれないようにしたいのと、口語調のほうが伝えやすく感じることが多いためです。

リード文に自己紹介(プロフィール)は含めるべき?

リード文に自己紹介を含めるかどうかの基準は、以下のとおり。

- 記事の信ぴょう性が上がる(知名度がある)

- 読者の悩みを解決できる根拠になる(実績がある)

- 運営者の名前を覚えてもらい指名検索につなげたい

早い話、リード文で執筆者を明示することが読者の悩みの解決に貢献すると判断されるなら積極的に挿入していきましょう。

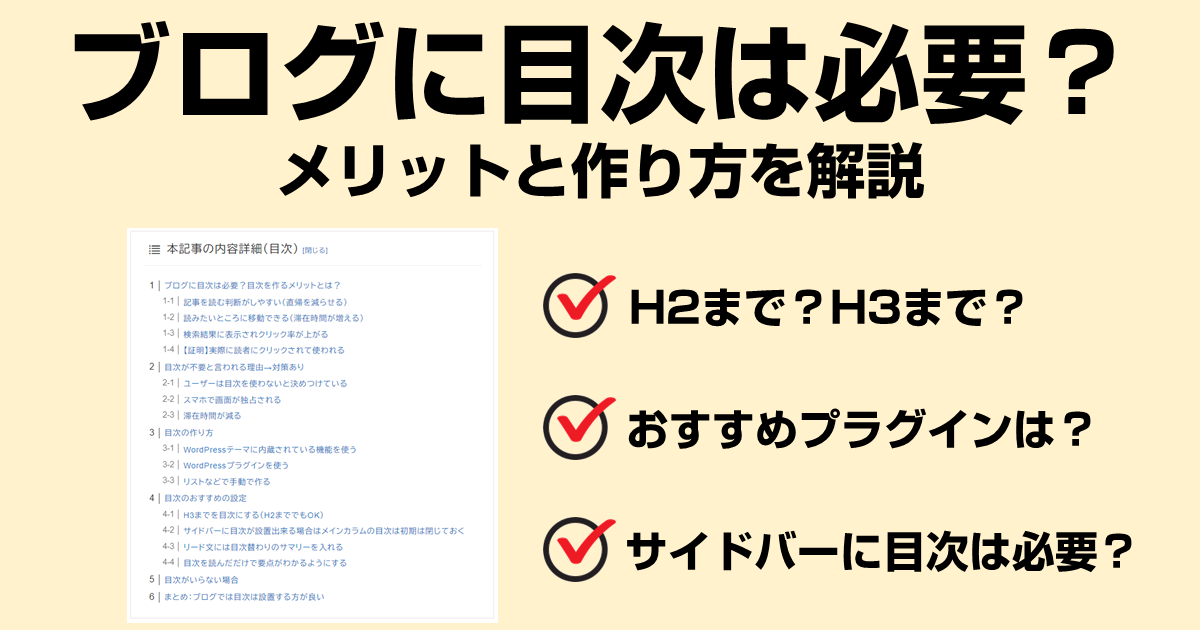

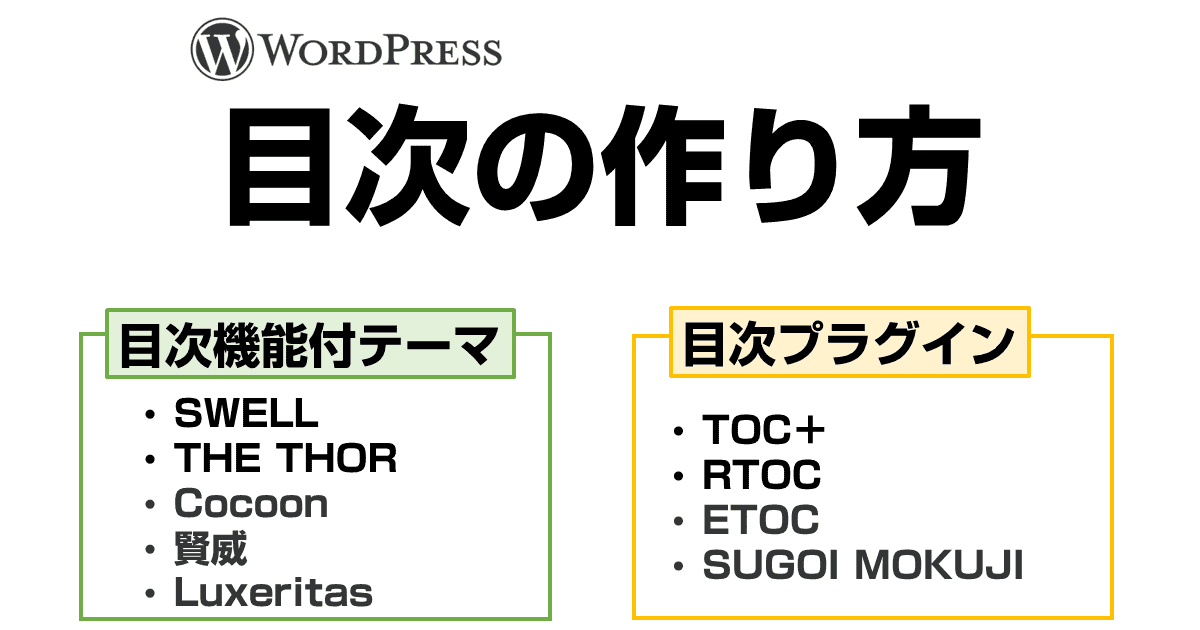

リード文に本文のサマリーを作っているブログをよく見ますが必要ですか?

本文のサマリーは記事の内容を箇条書きで書き、読者に重要な部分の全体像を把握してもらうことを目的に設置します。

目次でもいいんではないか?と思われるかもしれませんが、使い分けとしては以下のようになります。

| 設置箇所 | 目的(使い分け) |

|---|---|

| リード文 | 記事の概要を短文で示す(読むかどうかの判断) |

| サマリー | 記事の中で重要な部分を要約する(記事全体像の把握) |

| 目次 | h3見出しまで含めた記事内容の詳細(読みたいところに飛ぶ) |

概ね3000文字を超えるブログ記事ならサマリーがあったほうが全体像を把握した上で読み進めることができるので、設置を推奨します。

ブログリード文をテンプレート通りに書こうとすると、無理が出るのですが・・

本記事で紹介したブログのリード文のテンプレートはあくまでサンプルです。

必要に応じてアレンジしましょう。

しつこいくらい繰り返しますが、ブログのリード文の書き方はテンプレート通りに書くのが目的ではなく、読者を本文に導くのが目的です。

これが達成されるならフォーマットは重要なことではありません。

まとめ:良質なリード文で読者を本文に誘導(リード)しよう

最後に本記事の内容をおさらいしておきます。

- ブログのリード文の役割は、読者を本文に誘導することである

- リード文次第で記事を読むかどうかが決まると言っても過言ではないので重要である

ブログのリード文は、以下のテンプレートに沿って書くと初心者の方でもうまく書けます。

- 読者の悩みを明確にする

- その悩みは解決可能であると明言

- 記事に書かれていること・解決できる理由を示す

- 記事を読み終えた後の未来を提示

- 本文へ向けて背中を押す

また、魅力的なリード文に仕上げるためのコツは以下のとおり。

- 絞り込み要素を含めて心をつかむ

- 実績がなければ経験をアピール

- やらないと損をすると少し煽る

- ショートカット(記事内リンク)を設置する

- 訪問時に使ったキーワードが目に入るようにする

リード文の書き方は以上です。

ブログ記事の直帰率が高い場合、真っ先に見直しをするべきなのがリード文です。

アイキャッチ画像と組み合わせて直帰を減らし、本文に読者を誘導しましょう。